Platinen herstellen - Praxis

Diese Anleitung ist aus einem Jugend-forscht-Projekt hervorgegangen und beschreibt die Platinenherstellung mit der Photo-Postiv-Methode.

Inhalt

Benötigte Materialien

- Laserdrucker und Folien

- Waage, Stoppuhr, Kochplatte oder Herd

- optional: Tonerverdichter (nur für Laserausdrucke; ca. 8 €)

- fotobeschichtetes Basismaterial (am besten von Bungard®, 35 µm Kupfer)

- Metallsäge mit HSS-Sägeblatt (ca. 9 €), Schneidlade (ca. 10 €)

- UV-Lichtquelle, z.B. Proma® UV-Belichter 1 (ca. 200 €) oder UV-Strahler (ca. 25 €)

- Kunststoffpinzette und -löffel

- Bechergläser

- säurefeste Handschuhe, Schutzbrille

- Natriumhydroxid (NaOH)

- Natriumpersulfat (Na2S2O8)

Basismaterial

Für die Photo-Positiv-Methode wird photolackbeschichtetes Basismaterial benötigt. Die besten Ergebnisse erhält man mit dem Material der Firma Bungard®, aber auch mit billigerem Basismaterial sind gute Resultate möglich. Die Platine muss zunächst grob zugeschnitten werden, z.B. mit einer Metall- oder einer kleinen Kreissäge. Hierbei ist es wichtig darauf zu achten, dass man einen ausreichenden Rand lässt, damit das ganze Layout auf die Platine passt. Tipp: Hartpapier-Material (FR2) lässt sich deutlich besser sägen als Epoxyd (FR4), vor allem bei Benutzung einer Handsäge kann letzteres sehr anstrengend sein...Maske

Layouts können mit verschiedenen Computerprogrammen erstellt werden, z.B. KiCAD. Die Vorlage muss dann, am besten mit dem Laserdrucker, auf Folie gedruckt werden-sehr gute Masken lassen sich mit Folien zur Druckformerstellung herstellen. Mit Tonerverdichter kann die Deckung der Belichtungsvorlage noch verbessert werden; hierzu die Folie einfach gleichmäßig einsprühen.Im Notfall funktionieren auch Masken auf normalem Papier oder mit dem Tintenstrahldrucker, aber: Die Maske ist der ausschlaggebende Faktor für die Qualität der Platine. Man sollte also lieber nicht am falschen Ende sparen, denn sonst machen sich deutliche Einbußen bemerkbar!

Belichten

Nun kann die Platine belichtet werden, z.B. mit einem Belichtungsgerät. Auch ein UV-Strahler eignet sich gegebenenfalls, allerdings sollte man auf eine gleichmäßige Belichtung der Platine achten. Der Photolack besteht aus Harz und lichtempfindlichen Molekülketten; durch das UV-Licht wird er weich und kann durch den Entwickler gelöst werden, während die unbelichteten Stellen hart bleiben. Je nach Belichtungsmethode muss die Folie mit Klebeband fixiert werden, sodass sie fest an der Platine anliegt und nicht verrutscht. Bei einem Belichtungsgerät ist dies jedoch nicht nötig.Die Belichtungszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab und muss durch einen Versuch bestimmt werden; bei einer guten Maske und breiten Strukturen ist die Belichtungsdauer aber meist nicht problematisch.

Entwickeln

Das Natriumhydroxid sollte in ein Becherglas eingewogen und mit dem Löffel aufgelöst werden.Achtung!

Erst das Wasser, dann die Lauge! Bei falscher Reihenfolge kann es

zu plötzlicher Hitzeentwicklung und Verdampfung kommen, da der Lösungsvorgang exotherm ist. Es besteht die Gefahr einer Verätzung durch Spritzer!

Ätzen

Der Ätzvorgang ist eine Redoxreaktion, bei der das metallische Kupfer an den entwickelten Stellen zu Cu2+-Ionen oxidiert wird. Die besten Ätzmittel sind Natriumpersulfat (Na2S2O8, Feinätzkristall) und Eisen(III)-Chlorid (FeCl3). Natriumpersulfat wird meist als weißes Pulver verkauft, optimal kann bei einer Konzentration von 150g/l und einer Temperatur von 65°C geätzt werden. Mit Natriumpersulfat sind sehr feine Strukturen möglich.Eisen(III)-Chlorid wird als Lösung verkauft; die optimale Temperatur liegt bei 50°C. Hierbei haben die Platinen eine hohe Kantenschärfe. Es gibt zwar noch andere Ätzmittel wie Ammoniumpersulfat oder Salzsäure/Wasserstoffperoxid, diese sind jedoch aufgrund schlechterer Qualität bzw. Gefährlichkeit nicht unbedingt zu empfehlen.

Das Ätzmittel in Wasser lösen und mit der Kochplatte erhitzen. Dann die Platine ins Ätzbad legen (Schutzkleidung verwenden!) und unter ständiger Bewegung ätzen. Der Vorgang ist abgeschlossen, sobald zwischen den Leiterbahnen keine Kupferreste mehr zu sehen sind; dies sollte 10-20 min dauern. Dann kann die Platine wieder abgespült werden.

Resiststrippen

Zur besseren Lötbarkeit sollte zum Schluss der restliche Photoresist durch nochmaliges Belichten ohne Maske und Entwickeln entfernt werden.Entsorgung der Chemikalien

Der benutzte Entwickler kann stark verdünnt im Abfluss entsorgt werden, wohingegen das Ätzmittel an einer Sammelstelle abgegeben werden muss. Die darin gelösten Cu2+-Ionen sind giftig für Mikroorganismen!Was tun bei Problemen?

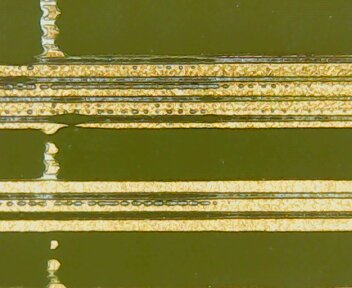

Mängel an der fertigen Leiterplatte können verschiedene Ursachen haben. Hier einige Bilder von häufigen Problemen:

Die häufigsten Ursachen lassen sich in der nachfolgenden Grafik ablesen:

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Platinenätzen!